当社グループでは、デジタル技術の活用のほか、開かれたパートナーシップ、イノベーションの推進といった取り組みを通じて、社会環境の変化に対応し、お客様のニーズを捉えた提案やそのための研究開発、技術力の向上に注力することで、当社グループの競争力をさらに強化していきます。

第4次産業革命の進展や情報通信技術の進化により、従来の製品やサービスは急速にその在り方を変えています。プラントのEPCや運転管理、メンテナンスにおいても例外ではなく、人手不足なども背景にデジタル化は一層加速しています。当社でもプラントの遠隔操作やAIによる完全自動運転技術の実現やデータ活用による運営事業の効率化・省力化、EPCやアフターサービスにおける競争力の強化など、付加価値を創出できるよう中長期的な視点から開発や取り組みを進めています。

最新のIoTソリューションを活用した遠隔監視・運転支援拠点「Solution Lab」にて、24時間体制でプラントの監視と運転支援を実施しています。さらに、AIによる燃焼制御システム「ICS」の導入によるごみ焼却炉の手動操作の削減や、各プラントの運転データを収集・解析するシステム「POCSYS」の機能強化と利活用により、安定運転の実現とメンテナンスの最適化を図るなど、安定的なプラント運営を実現する取り組みを行っています。

AIを利用した燃焼安定化技術と遠隔操作による運転支援

熟練運転員と同等の判断が可能な燃焼AIを開発しました。従来の自動燃焼制御技術と組み合わせることで安定的な燃焼を維持しつつ、焼却炉における運転員の手動操作を99%削減しています。また、少人数での運転時においても、遠隔操作により施設の安定操業を実現しました。

AI燃焼制御システムでごみ焼却炉の手動操作を99%削減

遠隔操作で少人数でも安定したごみ処理を継続できる技術を確立

当社は創業以来、豊富な経験と蓄積された技能を強みに、質の高いEPCおよび運転管理・メンテナンスサービスを提供しています。これらの経験を次世代に確実に伝承するため、デジタル技術を活用し、知見の共有・形式知化に取り組んでいます。これにより一人ひとりの能力向上とサービスの品質向上を図るとともに、デジタルツールの導入による効率化とコスト削減を実現し、EPCやアフターサービスにおける競争力の強化を図ります。一例として、3Dスキャナによりプラント内の最新状況を把握し、設計やメンテナンスの精度向上を図るなど、さまざまな取り組みを推進しています。

急速に社会が変化する今、その変化を機敏に捉えたスピーディーな事業展開が必要です。求められる製品やサービスを常に提供できるよう、他の企業や組織との連携をさらに深めることで、お客様への提案力の強化や研究開発を加速していきます。

EPC事業・ストック型ビジネスの強化・人員拡充など機能充実を図るため、関連する企業との連携や提携、M&Aを進めています。

株式会社テクノリンクスの子会社化

環境リサイクル装置※の設計、製作、据付からアフターサービスまでを一貫して行うメーカーである株式会社テクノリンクスを完全子会社化。当社のプラント全体設計能力に、同社の廃棄物性状に合わせた設備のオーダーメイド設計能力が加わることで、よりリサイクル率の高い選別システムの構築が可能になります。

※リサイクルプラントを構成する設備(飲料容器の破砕・選別・圧縮・搬送設備、その他プラスチックの選別・圧縮設備、各種ベルトコンベヤ等)

株式会社テクノリンクスの子会社化に関するお知らせ

環境・エネルギー(国内)事業を中心に周辺事業の拡大などによる事業領域拡大をめざし、M&Aやアライアンスの検討を進めています。

今治市クリーンセンターでの取り組み

ごみ処理施設に「フェーズフリー※1」の概念を取り入れ、ごみを焼却するだけではなく、非常時には地域を守る防災拠点として、また平常時には市民に親しまれる施設として、非常時と平常時の両方で地域に貢献する新しいごみ処理施設を建設・運営しています。

あらゆる人々が安心して避難できる避難所機能を備えるほか、ソフト面での取り組みとして、市とSPC※2、地元NPOに加え、地元住民とも共同して避難所開設訓練を毎年実施し、訓練から改善を行うことで、災害時の個々の対応能力を向上させ、協力体制を強化しています。また、平常時も市民がスポーツやイベントを楽しむことができる施設とすることで、非常時に役立つだけではなく、平常時も市民に親しまれるフェーズフリーな施設として価値を高めています。

※1 日常的に使用できるだけでなく災害時にも役立つ、という概念

※2 今治ハイトラスト株式会社。当社と当社グループの株式会社タクマテクノスの出資で設立した、今治クリーンセンターの運営事業を行う特別目的会社

ごみ処理施設が「いつも」も「もしも」も地域で活躍!注目の『今治市クリーンセンター』を徹底解剖

大学や他の企業との共同研究のほか、他企業と連携して新規事業の展開や脱炭素技術の開発に取り組んでいます。

「C2Xプロジェクト」への参画

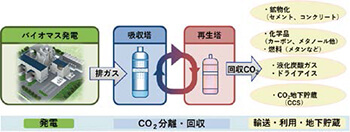

脱炭素社会の実現に向けたオープンイノベーションビジネスプラットフォーム「C2X(Carbon to X)」プロジェクトに参画しました。脱炭素技術やCCUS(Carbon dioxideCapture, Utilization and Storage/CO2の回収、利用、貯留)技術を普及推進するための、異業種連携による事業化に重点をおいた組織です。「C2X」プロジェクトを通じて、回収したCO2を燃料や化学品の原料として活用する事業などCCUS技術を事業化していくことで、めざす世界像「再エネ導入による循環をベースとした持続的で安心・安全かつ快適な脱炭素社会」を実現します。

当社は一般廃棄物処理プラントのリーディングカンパニーとして、「C2X」を通じて2050年カーボンニュートラルに向けた次世代の清掃工場を自治体や地域の皆さまとともに構想・検討し、脱炭素社会の実現へ貢献していきます。

2050年カーボンニュートラルの実現に向け「C2Xプロジェクト」に参画します

近年、気候変動問題を背景に、カーボンニュートラル技術による脱炭素社会の実現や、さらなる環境保全が求められています。社会やお客様に求められる技術や製品の開発に向け、研究開発や技術の向上に注力しています。

株式会社サラ様向け「CO2供給設備」の開発

バイオマス発電プラントの燃焼排ガスから、安全で経済的なCO2を大量供給するための設備として開発し、株式会社サラ様へ納入しました。本設備を取り入れたバイオマス発電プラントをグリーンハウスに併設することで、熱・電気とCO2を野菜栽培に利用する「バイオマス・トリジェネレーションシステム」を実現しています。

野菜栽培のエキスパートである株式会社サラ様の知見と当社の排ガス処理技術が融合した本設備を通じて、経済性を有したカーボンネガティブ※1を実現しながら、CO2施肥効果を利用したスマート農業に貢献しています。

なお、本設備は日本機械工業連合会より、「令和2年度 優秀省エネ機器・システム表彰」の日本機械工業連合会会長賞を受賞しています。

※CO2源はカーボンニュートラルな木質バイオマスの燃焼ガスであり、本設備はさらにガス中のCO2を有効利用しているため、排出量よりも吸収量が多い(=ネガティブな)状態になります。

「優秀省エネ機器・システム表彰」日本機械工業連合会会長賞の受賞について

笠岡市におけるバイオマス発電プラント建設・O&Mプロジェクト

燃焼ガス中のCO2を農業で有効利用

当社はバイオマス発電所において発生する燃焼ガス中のCO2を農作物育成に直接利用するCO2供給装置(t-CarVe®)、および「熱」「電気」も温室に供給するトリジェネレーションシステムを実用化し、納入実績を有しています。現在、町田市バイオエネルギーセンター(一般廃棄物処理施設)から発生する燃焼ガス(「焼却施設の燃焼ガス」と「バイオガス化施設のバイオガスエンジンの燃焼ガス」)に適用し、温室にて農作物(イチゴ)の育成を評価するとともに、収穫された農作物の安全性を評価する実証事業を、町田市のご協力のもと、イオンアグリ創造株式会社とともに実施中です。

CO2の分離・回収技術(化学吸収法)

バイオマス発電プラントや一般廃棄物処理プラントの排ガスから発生するCO2を対象に、「非水系吸収液」を用いた化学吸収法によるCO2分離・回収技術の開発を、国立研究開発法人産業技術総合研究所との共同研究で行っています。省エネ化、設備のコンパクト化が期待できるもので、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)より日本製紙株式会社と共同で受託したCCUS研究開発・実証関連事業において、当該技術の調査を実施するとともに、今後、プラント由来の排ガスに本吸収液を適用・評価して実用化を進めます。

バイオマス発電施設における省エネルギー型CO2分離回収に関する調査

NEDO CCUS研究開発・実証関連事業に採択

排ガス中のCO2を固体炭素化

一般廃棄物処理プラントから発生する排ガス中から分離・回収したCO2を原料とし、同プラントで発生するエネルギーを利用して、固体炭素を製造する技術で、ファインカーボンなど化学品の原料としての利用が見込まれます。2023年度には環境省の「廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業」に採択され、本技術の事業化実現可能性調査を実施しました。現在静岡大学の技術指導のもと、研究開発を実施中です。

都市ガスとして利用もできるバイオメタネーション

生ごみなどのメタン発酵により発生するバイオガスや排ガス中に含まれるCO2に水素を加えて微生物の力でメタンに変換することにより高濃度のバイオメタンを生成する技術です。設備の消費エネルギーが低く運転安定性も高いことが特徴です。発電燃料や都市ガスとしての利用など汎用性は高く、現在京都大学、北海道大学、国立環境研究所、東邦ガス株式会社、荏原実業株式会社と共同研究を実施中です。