当社グループの強みである技術・ノウハウやお客様との信頼関係は、当社グループの人材によって培われ継承されてきたものです。人材の確保・育成の強化のほか、ダイバーシティの推進、従業員満足度の向上といった取り組みを通じて、多様な価値観をもつあらゆる人材が能力を発揮することで十分に活躍し、モチベーションを高いレベルに保てる体制を整備することで、当社グループの強みをさらに継承・強化していきます。

当社では、タクマグループ会社倫理憲章、タクマグループ会社行動基準や就業規則等に、基本的人権の尊重や差別行為の禁止を定めています。さらに、国連グローバル・コンパクトに参加し、人権尊重、人権侵害へ加担しないこと、強制労働・児童労働の廃止や差別の撤廃を支持しています。また、障がい者や高齢者の雇用の促進等に取り組んでいます。

長期ビジョン 「Vision2030」の実現に向けたセカンドステップである第14次中期経営計画では、経営戦略に連動した人事施策を推進し、社員の能力・スキルの向上を図り、エンゲージメントを高めることで経営基盤の強化を図るべく、以下の方針のもと人材への投資を進めています。

市場環境の変化や多様化する顧客ニーズを的確に捉え、顧客の課題解決を通じて社会の長期的、持続的な発展に貢献することをめざし、多様な価値観やバックグラウンドを持つ人材を確保し、社員に能力向上、能力発揮の機会を提供し、成長を促していきます。

多様な人材が長期にわたって活躍することができるよう、働きがい、働きやすさを高めるべく、人事諸制度、職場環境の整備を図ります。

長期ビジョン 「Vision2030」の実現に向けた経営基盤強化の一環として「新卒25名程度、キャリア35名程度」を目標に人材確保を進めています。

新卒採用では、「母集団形成」「応募への動機づけ」「選考」の各段階で、多様な施策を実行しています。特に、当社の認知度向上のため、YouTubeの活用、大学・高専・高校への訪問、学内セミナーや合同企業セミナーへの参加、インターンシップや1日就業体験の開催、自治体主催企業研究活動への参画、広告の掲出などの多様な手段により、当社の事業内容や、社風、働き方、活躍している社員像などを伝えることで当社への応募・入社意欲を高めるよう取り組んでいます。また、キャリア採用においても、人材紹介型を主ルートに据えつつも、スカウト型やリファラル採用等、採用ルートを多様化し、取り組みを強化しています。

当社グループでは、DBO事業における一般廃棄物処理プラントの運転管理に関して、運転員として各施設のある現地の人材を採用するほか、海外現地法人においては現地の人材を雇用し、事業を展開しています。

当社では、重要課題(マテリアリティ)のKPIや、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の一つとして、採用や一般事務職から総合職への登用により、女性総合職・基幹職を2021~2025年度累計で新たに35名以上確保することを目標としています。

目標の達成に向け、新卒採用において、自治体が開催する女子学生向け企業研究プロジェクトへの参画や、女子大主催の説明会、女子学生を対象とした合同説明会への参加など、女子学生との接点増加に努めるほか、キャリア採用においては、求人依頼部署と女性採用に関して協議し、女性が活躍できるポジションを増やすなどの取り組みを推進しています。

2024年度は、合計11名(新卒採用者7名、キャリア採用者3名、正社員登用1名)の女性総合職・基幹職を確保し、2021~2024年度の累計で40名となりました。

当社では、2024年4月現在43名の定年後継続雇用者が勤務しています。長期ビジョン「Vision2030」の実現のためには、シニア社員の豊富な知識、経験を生かして活躍してもらうことが必要です。また、50歳代は、体力、健康、家族環境等において転換点を迎える時期であり、職業生活においても、今までの豊富な知識や経験を生かすことができる一方で、技術の発展や価値観の多様化により、必要に応じて過去の経験や従来の考え方・価値観を変えていくことも重要となります。

そのため、人事諸制度の見直しに加え、50歳代の従業員が今までの知識や経験を生かすことと、新たな考え方や価値観に触れることを両立させ、生き生きと仕事に取り組むことができるよう、自己学習を通じた学びと気づきの場を提供することを目的とした教育(e-ラーニング)を実施しています。

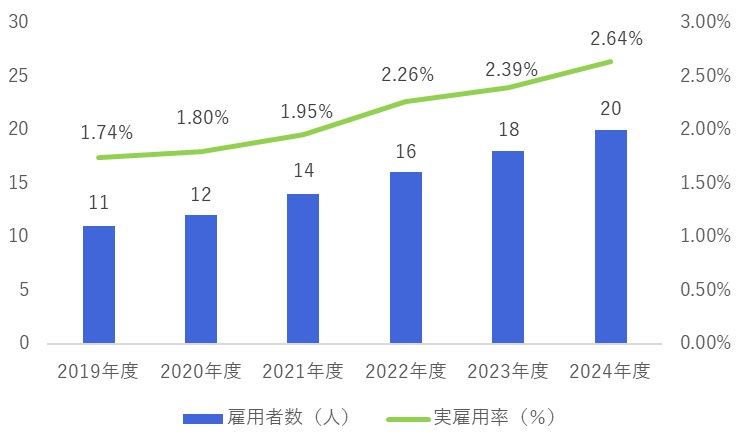

当社では、障がい者の就労支援に注力するため、2020年4月より人事部内に専門部署を設置し、障がい者の就労支援担当者を配置するほか、障がい者就労支援機関のサポートを受けながら、障がい者の就労支援と定着に取り組んでおり、2024年4月現在、20名の障がい者がそれぞれの特性に応じて、事業所内の清掃や社内各部署から受託した資料のデータ化、郵便物・宅配便の仕分け・発送、名刺発注などの業務に従事しています。

また、障がい者支援学校等への訪問、職場実習の受入れ、合同面接会への参加などにより、人材の確保に努めています。

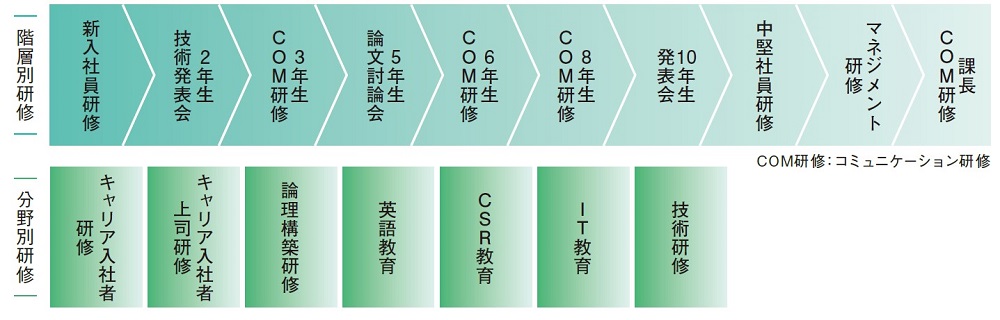

新卒入社者、キャリア入社者、職位者など、幅広い階層で従業員の能力向上やマネジメント力向上など、従業員のレベルアップを図るべく、教育制度の整備・充実に取り組んでいます。

近年は、新卒入社者、キャリア入社者ともに増加しており、価値観の多様化が広まる中、社員間の相互理解や社内連携の強化、業務の効率化を図る目的で、コミュニケーション能力の強化を意図した研修に注力しています。

従業員のキャリア形成を支援するため、以下の制度を設けています。

また、新卒・キャリア採用の区別なく、能力のある従業員を昇格・昇進させる制度を取り入れています。

当社では育児支援制度(育児休職、出生時育児休業、フレックスタイム勤務、在宅勤務、短時間勤務)の利用率を2020年度実績の倍増以上の25%をめざすこと(2021~2025年度平均)をKPIとして定めており、従業員が仕事と育児・介護を両立させながら活躍するための支援策として以下の制度を導入するほか、子どもが生まれた従業員に対して個別に制度を案内するなど、きめ細かな周知を図った結果、2021~2024年度の平均で49%の利用率となりました。

また、時間・場所にとらわれない柔軟な働き方として、生産性向上や、育児・介護・病気療養など仕事と生活の両立を図ることを目的に在宅勤務制度を活用しています。

男性の育児休職・出生時育児休業の利用率(2024年度・単体)

| 育児休業等の取得割合 | 育児目的休暇を含めた取得率 | ||

|---|---|---|---|

| 育児休業等の取得割合 | 66.6% | 育児目的休暇を含めた取得率 | 87.8% |

子どもが小学校低学年であり、病気になった時の通院や警報発令による休校時など、親として自宅で子どもを見守る必要がある場合に在宅勤務を活用しています。自分が不在であることによる家庭(子ども)、職場のどちらの負担も抑えることができ、大変助かっています。

定期健康診断の受診後のフォローとして、産業医と連携し個々の従業員に対して、再検査や治療の勧奨、産業医による保健指導を実施しています。また、長時間労働となった従業員については、就労状況・自覚症状等の把握、産業医面談の勧奨のほか、必要に応じて人事部によるヒアリングや、所属長に対する是正指導等に取り組んでいます。さらに、労働時間の状況について、労働組合との協議の場を設け、情報共有、対策に関する意見交換・協議を行っています。

当社では、給与・賞与や労働諸条件、労働時間、職場環境改善、安全衛生、会社の業績に関して、労働組合との対話、協議の機会を定期的に設けることで、安定した労使関係を構築しています。