当社グループでは、労働安全衛生の確保、従業員の健康管理、働きやすい環境の整備を通じて、働く人のこころとからだの健康を守り、働きやすい環境を構築することで、製品・サービスの品質や企業としての社会的な信用を向上させ、当社の強みである技術・ノウハウやお客様との信頼関係をさらに強化していきます。

株式会社タクマは「人間尊重」を基本理念とし、社会倫理に則した誠実な行動に努め、事業場の快適な作業環境を形成し、労働者の安全と健康を確保するため、思いやりと遵法の精神のもと、ゆるぎない意志を持って以下を遂行します。

2006年度以降、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境を形成するため、当社はタクマ建設業労働安全衛生マネジメントシステム(TK・COHSMS)を導入し、自主的かつ積極的な安全衛生活動に取り組んでいます。その中でも特徴的な施策である、①安全審査、②安全衛生教育の必携制度(現場代理人教育)、③作業前安全作業手順書(SSA)については、各部門において着実に浸透し、安全衛生水準は確実に向上しています。

2023年度の振り返り

2023年度は安全衛生目標として、「セーフティアセスメントでの重篤災害につながる危険ポイント不検出ゼロ」「安全パトロールでの的確な安全指導」「作業所長、職長・安全衛生責任者の安全衛生管理活動における指導力強化」「安全衛生協力会との協力体制強化を推進し、強固な安全意識の共有」を掲げ当社と関係請負人が一丸となってその役割をしっかりと果たすことにより、全社で安全衛生活動の活性化を図りました。

2024年度の取り組み

2024年度は安全衛生目標として、「安全審査での重篤災害につながる危険ポイント検出と低減対策の徹底」「安全パトロールでの重篤災害につながる危険ポイント検出と低減対策の徹底」「安全意識向上のための各種教育の受講」「協力会社との連携強化による安全衛生活動の活性化」を掲げ、関係者一人ひとりの心の中に、当社安全衛生方針の骨格である「人間尊重を理解し、安全と健康の確保を最優先する」意識がしっかりと根づくよう、さらなる安全衛生活動に取り組みます。

一次協力会社が作成する工事・施工安全衛生計画書をもとに、当社の部内安全衛生管理者等が安全審査を実施し、合格してから着工する制度を採用しています。

本審査の結果、明らかになったリスクを事前に排除し、各作業所における安全な作業環境の確保に努めています。

安全審査実施件数 127件(2023年度)

年間計画に基づき、安全衛生委員会(安全衛生委員・指導員で構成)、安全部および施工部門による的確で実効性のある作業所の安全パトロールを実施、また同時に現地での安全講話も行っています。

安全パトロールでは「リスクの早期発見排除」に重点を置き、安全講話では当社の安全衛生活動の取り組み、災害事例等の資料を配布して作業員の危険意識向上を図り、作業現場の安全確保に努めています。

安全巡視実績 600回(2023年度)

※安全衛生委員会(安全衛生委員・指導員)、安全部、施工部門の合計)

当社従業員および協力会社の監督員に対し、的確な安全指導と現場責任者としての責務を果たすため、専門の安全衛生教育を実施しています。

2004年4月1日から開始した教育によって安全衛生法令等に精通した人材を各作業所に配置し、事故・災害を未然に防止する体制を整えています。

延べ受講者数 41,225名(2004~2023年度)

うち修了試験合格者数 23,952名(2004~2023年度)

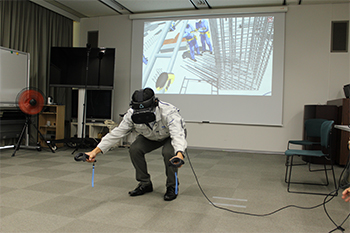

2020年度よりVRによる教育を本社、東京支社をはじめ各支店や各作業所で行い、危険感受性を高め、安全意識の高揚を図り、労働災害防止に取り組んでいます。

安全衛生管理活動の中で、情報のデータベース化、情報展開の迅速性、通信伝達の効率性と確実性、見える化など業務の量的削減につなげる有効的な手段としてICTを活用し、災害を減少させる重要な手段として質的な変容(DX)を推進しています。

当社では、作業所における労働災害の防止に努め無災害記録を達成した従業員に対しては創立記念日にて、また一次協力会社につきましては安全衛生推進大会にて表彰を行っています。表彰会社代表者の掛け声のもと、全社一丸となって指差唱和を行い、安全に対する意識を高めて大会を締めくくりました。

2023年の当社延べ実労働時間は約297万時間で、労働災害件数および休業災害件数はともに2022年より増加しました。

定期健康診断の受診後のフォローとして、産業医と連携し個々の従業員に対して、再検査や治療の勧奨、産業医による保健指導を実施しています。また、長時間労働となった従業員については、就労状況・自覚症状等の把握、産業医面談の勧奨のほか、必要に応じて人事部によるヒアリングや、所属長に対する是正指導等に取り組んでいます。さらに、労働時間の状況について、労働組合との協議の場を設け、情報共有、対策に関する意見交換・協議を行っています。また、健康増進に関する従業員の取り組みに対して、カフェテリアプランを利用した費用の支援も行っています。